Общие вопросы авангардоведения

Другие

исследования об авангарде

Н. С. Сироткин

О проблеме субъекта и объекта в авангардизме

Как известно, искусство авангарда стало реакцией на общемировой кризис культуры – культуры, осознавшей утрату ценностных ориентиров, утрату своего центра. Для европейского христианского мира понятие Бога выполняло функцию порождающего и организующего центра: развитие культуры могло быть представлено как центробежное или центростремительное движение, и любая идеологическая или эстетическая структура так или иначе определяла своё положение относительно этого центра, внеположного субъекту мысли. Такие свойства Бога, как бессмертие, бесконечность, вездесущесть, неопределимость, всемогущество, служили гарантом устойчивости организованной им структуры и в то же время обеспечивали возможности её развития. Отношение к понятию о Боге, его наполнение и истолкование модифицировались в различные эпохи, но неизменным оставалось представление о порождающем и организующем начале, внеположном активному человеческому сознанию; поле напряжения, существующее между двумя этими силами, и было полем развития, полем культуры. В разных формах представление о некоем внеположном человеческому сознанию мировом центре, организующем мир начале сохранялось в начале ХХ века и в символизме (Абсолют), и, с другой стороны, в живописи кубизма (соотношение верх/низ как выражение закона тяготения). В авангардизме единственным центром мира становится субъект, занимающий таким образом место Бога.

В дореволюционном российском футуризме земная, человеческая альтернатива Богу – создателю и владыке мира – представлена в нескольких вариантах. Один из них связан с именем А. Е. Кручёных, разработавшего теорию “заумной поэзии”.

В “Декларации слова как такового” (1914) А. Кручёных писал: “Мысль и речь не успевают за переживанием вдохновенного, поэтому художник волен выражаться не только общим языком… но и личным…, и языком, не имеющим определённого значения, (Не застывшим), заумным”. Это означает, что наше представление о мире, зафиксированное в определённых “застывших” структурных единицах (словах, языковых правилах и нормах) всегда, неизбежно оказывается неадекватным постоянно обновляющемуся, становящемуся миру: “Слова умирают, мир вечно юн” [Русский футуризм 44]. “Вдохновенный”, т. е. художник, внутренне переживает это непрерывное становление, и поэтому он может воспринять действительность и выразить своё восприятие без искажений, вне “застывшей” общеязыковой обусловленности. Кручёных называет несколько различных состояний, в которых у человека проявляется эта способность: потеря рассудка (ненависть, ревность, буйство), религиозный экстаз, любовь.

“Заумный язык” становится наиболее адекватным способом передачи психических процессов. Для футуризма, как и для авангардизма в целом, психическое, субъективное является основополагающим, первоначальным, “материальное” же, “объективное” вторично и обладает значимостью лишь постольку, поскольку соприкасается с субъективным1.

Заумь – это в чистом виде язык как деятельность (energeia), противопоставляемый футуристами традиционному языку как “продукту” (ergon)2. Заумь, способная выразить текучую изменчивость мира, противится всяческим однозначным и даже более или менее определённым трактовкам, заумное стихотворение, даже записанное, не перестаёт порождать всё новые и новые смыслы, точнее, эмоционально-образные ассоциации – этот процесс бесконечен и обретает всё новые направления при каждом новом прочтении. Как абсолютно свободен в своей творческой деятельности творец, так же абсолютно свободен в сотворческом прочтении и читатель, приравнивающийся к творцу.

Заумное стихотворение не может быть отделено от его создателя, так как оно предельно субъективно – и в то же время, если оно будет воспринято читателем, если состоится акт общения, оно таким образом станет и выражением его, читателя, внутреннего мира и только тогда обретёт смысл. Непóнятое заумное стихотворение не может существовать: в этом случае оно перестанет быть стихотворением, сообщением, организованным по законам особого языка.

Единственное непосредственное содержание заумного стихотворения – отсутствие содержания: благодаря этому внимание сосредоточивается на самом принципе коммуникации, на том языке, на котором передано сообщение. Сам текст, его конкретное воплощение в этом смысле имеет второстепенное значение и может быть любым. Поэт-заумник не создаёт тексты, а моделирует ситуацию общения между читателем и миром, являясь в этом общении посредником: текст важен не сам по себе, а лишь в качестве посредника.

Заумь, по Кручёных, есть выражение высшей, абсолютной свободы художника – творца. Культура как некое общемировое бесконечно длящееся движение, развитие прежде созданного заменена индивидуальным произвольным актом творения – деятельностью, порождением, перманентным творением мира (в частности, творение всё новых значений “заумных слов”, всегда ускользающих от определённости). “Давая новые слова, я приношу новое содержание”, – писал А. Кручёных в одной из деклараций. Этот новый мир подчиняется совершенно иным законам, нежели тот, который считается реальным, – в нём отсутствует время, открывается четвёртое измерение и т. д.3

Есть и другой аспект заумной поэзии: непрекращающееся заумное слово- и смыслотворчество призвано сохранить вечно устаревающий мир от гибели – заумник постоянно создаёт, вос-создаёт мир4. Поэтому и Кручёных, и другие поэты-заумники так часто пишут о смерти: это даёт им возможность наиболее наглядно показать, что в “заумном мире” смерти, как и конца вообще, нет. Человеческое тело может быть разъято на части:

Я прожарил свой мозг как шашлык,

на железном пруте –

З – з – з – ш – ш – ш! –

Добавляя перцу румян и кислот

Чтобы он понравился Музка тебе

Больше

чем обрюзгший

Размазанный Игоря Северянина торт!

[Кручёных 1992 16]

Может погибнуть весь мир:

мир гибнет

и нам ли останавливать

мы ли остановим оползень

гибнет прекрасный мир

и ни единым словом не оплачем

погибели его

– но

гибнет мир и нет нам погибели

А. Кручёных [Поэзия футуризма 208-209]

В предельно субъективном мире зауми отсутствует денотация – это мир языка, но не реальных предметов. Всякий конец лишь отделяет одно высказывание/один мир от другого, но не означает прекращения речи. Становление, обновление мира, осуществляющееся в заумной поэзии, не имеет конца.

Если в традиционной культуре эстетическое познание мира совершается в точке столкновения двух сил – в результате борьбы, противодействия субъективного и объективного, – то в заумной поэзии такое познание осуществляется на энергетическом поле деятельности субъекта, объективное здесь практически сведено к нулю. Мир не нуждается в абсолютном объекте (Боге), все функции Бога присваивает себе поэт-заумник: он является началом мира, он воплощает в себе принцип его организации.

Иначе субъект – художник – реализует свои претензии на роль Бога в поэзии В. В. Маяковского. (Здесь я буду опираться на высказывания Ежи Фарино о семиотике Маяковского [Umjetnost 226-259].) Фундаментальный принцип этой поэтики – реализация метафоры, или, шире, “овеществление семантики” (И. П. Смирнов). Это становится возможным благодаря тому, что В традиционных метафорах первый член “занимает ярус актуализаций, конкретных объектов”, “являет собой мир (изображаемое)”, а второй представляет “ярус родовых понятий” и “играет роль языка (изображающих средств)”5. Маяковский же снимает эту двойственность: благодаря тому, что в его произведениях ведущим приёмом становится реализация метафоры, деление на “изображаемое” и “изображающее”, на “означаемое” и “означающее” перестаёт быть релевантным. Означаемое сохраняется лишь постольку, поскольку читатель в состоянии идентифицировать слово Маяковского с “общеязыковым” словом. У Маяковского слово вступает в иные отношения с другими словами, нежели в обычном языке, и почти полностью утрачивает свои прежние свойства – такие, как отнесение к семантическим комплексам, синонимические свойства, ограничения сочетаемости и т. п.:

Где города

повешены

и в петле облака

застыли

башен

кривые выи, –

иду

один

рыдать,

что перекрёстком

распяты

городовые.

“Я” [Маяковский-1 45]

Ср. в этом отношении “Op. № 38” Давида Бурлюка:

Темный злоба головатый

Серо глазое пила

Утомленный родила

Звезд желательное латы

[Садок Судей II 52]

Неавангардистская поэзия также создаёт собственный язык, но характеристики материала, из которого этот язык создаётся, – характеристики элементов обычного языка – не исчезают, а лишь отодвигаются на второй план.

В семиотической системе Маяковского “слово становится лишь означающим, приобретает статус физического объекта, указывающего на самоё себя, а не на что-либо вне себя” [Umjetnost 229]; все явления этого мира – лица, предметы, события, эмоции и т. д. – по своей природе однородны6 и могут претерпевать самые неожиданные с точки зрения обычного языка метаморфозы, отсюда и возможность “овеществления семантики”. Так как в этой языковой системе отсутствует денотация, проблематична сама возможность языковой актуализации говорящего субъекта. Проблема эта решается у Маяковского следующим образом: лирическое “Я” идентифицирует себя с самим миром, присваивает себе весь мир – становится “рече-” или “миропорождающим механизмом”. Ничего объективного, внеположного субъекту в таком мире не существует, и сам мир представляет собой непрерывную порождающую деятельность лирического “Я”, осуществляемую по его, субъекта, внутренним законам.

Я вышел на площадь,

выжженный квартал

надел на голову, как рыжий парик.

Людям страшно – у меня изо рта

шевелит ногами непрожёванный крик.

“А всё-таки” [Маяковский-1 67]

Тема смерти также занимает у Маяковского особое место. Ср. известные строки из стихотворения “Несколько слов обо мне самом”: “Я люблю смотреть, как умирают дети” [Маяковский-1 49]. “Связь тем детоубийства и самоубийства несомненна, – писал Р. Якобсон, – это разные способы лишить торжества настоящее, „прервать одряхлевшее время“” [Якобсон 1975 23]. У Маяковского эта тема связана с мотивом воскрешения7. Известно, что, узнав о теории относительности А. Эйнштейна, Маяковский считал, что это открытие сделает в будущем возможным воскрешение людей. “Будущее, воскрешающее людей настоящего… – это сокровеннейший миф Маяковского” [Якобсон 1975 22].

Особый тип взаимоотношений между человеком и миром, особое представление о роли художника в мире выразилось и в творчестве Велимира Хлебникова; эта тема требует отдельного большого исследования, и я не буду её касаться в этой статье. Кроме того, вопрос о том, следует ли считать Хлебникова футуристом, остаётся не до конца решённым.

Глубокие трансформации субъектно-объектных характеристик в поэзии футуристов имели, несомненно, не только эстетическое, но и мировоззренческое значение. После победы Октябрьской революции футуристы призывали к свершению “третьей бескровной, но жестокой революции, революции духа” [Русский футуризм 63]; её лидерами должны были стать сами футуристы. Созданный в 1922 г. ЛЕФ ставил своей задачей найти пути непосредственного преобразования жизни силами искусства. С. Третьяков писал в первом номере журнала “ЛЕФ”: “Работник искусства должен стать… психо-конструктором”. В лозунгах такого рода то, что прежде (в неавангардистском искусстве) осуществлялось в пределах художественного произведения – “присвоение” мира субъектом, активное порождение (художественного) мира и его организация, – преодолевает границы искусства: художник может и должен создавать новый мир и в действительности. “Фабрики, заводы и мастерские ждут, чтобы к ним пришли художники и дали им образцы новых, невиданных вещей”, – писал О. М. Брик в 1918 г. [Брик 1918] В жизнестроительном пафосе послереволюционного футуризма попытки искусства утвердиться в роли преобразующей и формирующей действительность силы находят окончательное завершение.

В этом же направлении развивался и немецкий экспрессионизм. Если в начале 1910-х гг., в период формирования течения, утверждение лирического “Я” как единственной возможной “точки отсчёта” было связано с ощущением трагичности его положения в отчуждённом мире (хотя и не было ограничено лишь этим ощущением – см. анализ стихотворения Ф. Хардекопфа, Hardekopf), то позднее, в конце 1910-х гг., формирование т. н. “левого экспрессионизма” выразило пафос созидания нового мира. Название “левый экспрессионизм” условно; в немецкой исследовательской литературе утвердились термины “‘O-Mensch’-Expressionismus” и “messianischer Expressionismus”. Последний особенно важен в связи с рассматриваемой проблематикой – “мессианский экспрессионизм”. Своей задачей, более того, назначением и смыслом поэзии левые экспрессионисты считали содействовать созиданию гармоничного мира и нового человека. Л. Рубинер писал: “Задача поэта быть не объяснителем, но вождём” [Нейштадт 129]. Поэтическая и политическая деятельность рассматривались как разные грани единого творчества-жизнестроения, и нелитературная, социальная активность левых экспрессионистов принимала значительные масштабы (см. в статье Типологические параллели в эволюции авангардизма).

Немецкие литературоведы отмечают в произведениях левых экспрессионистов “риторичность”, “поверхностность”, обилие лозунгов и штампов [Vietta/Kemper 23-24 u. a.], [Fähnders 156 u. a.]. Но именно в лозунговом характере этой лирики и заключается её авангардистская специфика, её уникальность. Лозунг объединяет автора, сливающегося с лирическим героем, и читателя в рамках одного текста – возникает коллективистский идеал единого жизнестроительного устремления (см. подробно в статье Жанр “приказа” в авангардистской поэзии).

Созидание мира осуществляется, таким образом, в результате субъектно-субъектного взаимодействия. В этом новом мире нет места для объективного, он строится по разумным человеческим законам и выражает собой эти законы, существует для человека; такой мир весь, целиком принадлежит человеку, его создатель и правитель – (новый) человек. При этом герой лирики “мессианского экспрессионизма” лишён индивидуальных черт: перед нами представитель класса или человечества, его конкретное воплощение не имеет значения и может быть любым (в стихотворениях это нередко выражается в нанизывании однородных характеристик). Подлинным субъектом становится обобщённо-личное “мы”, охватывающее всё человечество; этот новый лирический герой всемогущ, бесконечен и вездесущ, подобно Богу.

Иные принципы конструирования мира заложены в поэтике дадаизма. Прежде всего здесь очевидны аналогии с русской заумной поэзией – например, в “плакатных стихотворениях” (Plakatgedichte) Р. Хаусманна или “звуковых стихотворениях” (Lautgedichte, Klanggedichte) Хуго Балля, стремившегося, по его словам, “по возможности обойтись без слов и языка” [Называть 317]:

zitti

kitillabi billabi billabi

zitti

kitillabi billabi billabi

zikko di zakkobam

fisch kitti bisch

bumbalo bumbalo

bumbalo bambo

zitti kitillabi

zack hitti zopp

[Gedichte 202-203]

– это строки из его стихотворения “Seepferdchen und Flugfische” (“Морской конёк и летучие рыбы”).

Речь в данном случае может идти о параллельном, независимо совершавшемся развитии сходных установок, и сказанное о зауми может быть отнесено и к текстам дадаистов.

В дадаизме более выражено тяготение к “акции”, к преодолению традиционных способов создания и восприятия произведений искусства в различного рода театрализованных формах. Заумный футуризм также не ограничивался книжным контактом с читателем, но оставался в пределах значительно более узкого круга имён, текстов, направлений. И в экспрессионизме “литературный быт” играл большую роль: одно из первых экспрессионистских объединений – организованный К. Хиллером (Hiller) и Э. Лёвенсоном (Loewenson) в 1909 г. “Новый клуб” (“Neuer Club”), проводивший с 1910 г. поэтические чтения “Неопатетического кабаре” (“Neopathetisches Cabaret”). В 1911 г. сформировалось “Литературное кабаре Гну” (“Literarisches Cabaret Gnu”) и т. д. Некоторые поэты-экспрессионисты вели “богемный” образ жизни – например, Эльза Ласкер-Шюлер (Lasker-Schüler), Ханс Йост (Johst) и др. (см., например, [Kleemann]). По словам В. М. Фриче, “из рядов богемы вышло… то общественно-литературное движение, которое накануне войны 1914-1918 и в годы революции прокламировало “революцию духа” и которое известно под названием активизма” [Фриче 45]. Однако в целом, по мнению современных учёных, экспрессионизму как течению “богемность” не была свойственна (см., напр., [Raabe 11-12]).

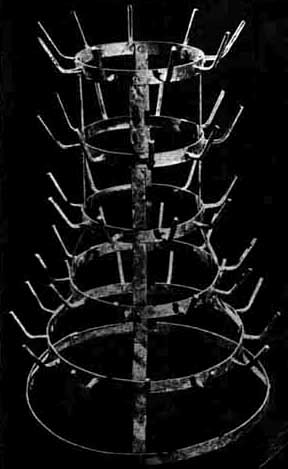

Интересно

остановиться на таком (нелитературном) дадаистском изобретении, как “ready-made”.

Примером может служить “Фонтан” Марселя Дюшана (Duchamp) – демонстрировавшийся

на одной из выставок в 1917 г. унитаз. “Ready-made” устраняет,

подобно заумному стихотворению, категорию объективного: не выставленное, то

есть не воспринятое в определённых, специально созданных автором условиях, ready-made

немыслимо – в этом случае речь будет идти о том или ином предмете, никак не

соотнесённом со сферой искусства и потому не являющимся ready-made. Строго говоря,

ready-made – это не объект, а ситуация восприятия.

устраняет,

подобно заумному стихотворению, категорию объективного: не выставленное, то

есть не воспринятое в определённых, специально созданных автором условиях, ready-made

немыслимо – в этом случае речь будет идти о том или ином предмете, никак не

соотнесённом со сферой искусства и потому не являющимся ready-made. Строго говоря,

ready-made – это не объект, а ситуация восприятия.

В своих многочисленных манифестах дадаисты интенсивно разрабатывали теоретические аспекты творчества. И здесь вновь для нас важно не то, чтó говорится, но то, кáк строится текст. Ведущий принцип дадаистского самоопределения – отрицание сказанного: “Дада – это больше, чем дада”, – писал Р. Хаусманн, а “Дадаистский манифест” 1918 года заканчивается словами: “Быть против этого манифеста – значит быть дадаистом!” Борясь против всего оформленного, определённого, застывшего (в том числе против экспрессионизма, ставшего на рубеже десятилетий признанной литературной школой), дадаизм стремится к особого рода “нулевой позиции” [Fähnders 193], к точке абсолютной свободы, в которой заложены бесконечные, ничем не ограниченные возможности развития. Выбор какой-либо одной из этих возможностей означает для дадаиста утрату свободы. Дадаистское отрицание воспроизводит непрекращающееся становление, бесконечное самообновление мира. Произведения дадаистов строятся на отрицании всего определённого, задающего направления возможных интерпретаций, на конфронтации с языковыми нормами и не только демонстрируют “нулевую позицию” их создателя, но и стремятся таким же образом воздействовать на сознание читателя, привести его в состояние абсолютной творческой свободы, не ограниченной никакими “смыслами”. Это состояние идентично состоянию Бога, который не ограничен никакими пределами и свободен создать бесконечное множество независимых миров.

“Дадаистское отношение к жизни” предполагало прежде всего абсолютизацию “Я”: субъект ставился в такие отношения к миру, в каких прежде находился Бог, т. е. становился абсолютным объектом, чья активность определялась лишь внутренними импульсами – “инстинктами”, по терминологии дада, – и формировала как производное весь мир. “Мы, для кого дух – техническое, вспомогательное средство <…> – мы видим в нём лишь средство, чтобы играть в наполнение мира сознанием (Bewusstwerden), во вхождение в мир сознания (Bewusstseintreten der Welt)” [Dada Berlin 52], – писал Р. Хаусманн.

Для того, чтобы обрести такое состояние, необходимо было разрушить все конвенциональные механизмы, и в первую очередь – законы логики и законы языка. Вот как это делал, например, Ганс Арп (Arp) в стихотворении “Weh unser guter kaspar ist tot...”:

Weh unser guter kaspar ist tot.

wer trägt nun die brennende fahne im zopf. wer dreht die

kaffeemühle. wer lockt das idyllische reh.

auf dem meer verwirrte er die schiffe mit dem wörtchen

parapluie und die winde nannte er bienenvater.8 <…>

[Gedichte 204] (см. также анализ стихотворения Р. Хюльзенбека)

Политические выступления дадаистов, тяготевших к анархизму и коммунизму, отражали не столько их позитивную программу – наличие позитивной программы противоречило бы эстетике дада, – сколько стремление к разрушению существующего, т. е. жёстко определённого, оформленного. Сам факт политической активности дадаизма указывает на то, что его нигилизм – в соответствии с исходными предпосылками авангарда – отнюдь не ограничивался сферой эстетического: как гласил один из манифестов, “дадаизм не противостоит жизни эстетически, но рвёт на части все понятия этики, культуры и внутренней жизни” [Называть 319].

Рассмотренные особенности поэтики и идеологии авангардистских течений в целом были направлены на преодоление противостояния субъекта в отчуждённом мире и объекта (Бога, закона, управляющего миром), на стирание грани между ними. Авангардисты стремились создать некое новое единство, в котором человек приобретал качества Бога, присваивая себе весь мир и получая возможность управлять этим новым миром, но утрачивал при этом свою определённость, свою индивидуальную уникальность9.

Примечания

1 Ср.: “Тенденции субъективизма настолько распространены [в экспрессионизме. – Н. С.], что некоторые теоретики ставят знак равенства между экспрессионизмом и субъективизмом (ср. Р. Мюллер-Фрейенфельс, Поэтика, стр. 53-54)” [Нейштадт 126].

2 Бенедикт Лившиц, рассказывая о том, как “будетляне” составляли манифест к сборнику “Садок Судей II”, писал: “Вспоминался Потебня” [Лившиц 410].

3 В этом футуристы опирались на идеи П. Д. Успенского, в частности, на его книгу “Tertium organum: Ключ к загадкам мира”. На Успенского ссылается в одном из манифестов А. Кручёных [Русский футуризм 50] . См. также о “проблеме нового пространственного восприятия” в футуризме [К истории авангарда].

4 Замечание о “магической функции” языка футуристов см. [Смирнов И. 134]. Сам Кручёных одной из причин возникновения зауми считал “религиозный экстаз” и ссылался на “заумный язык” хлыста ХVII в. Варлаама Шишкова; Велимир Хлебников в своих статьях связывал заумный язык (хотя и трактуемый иначе, чем у Кручёных) с народными заговорами и заклинаниями. Интересно свидетельство мемуариста о том, как автор “дыр бул щыл” читал свои стихи: “Подлинный сеанс шаманства. Передо мной был самый настоящий колдун, вертевшийся, покачивавшийся в такт ритму, притопывающий, завораживающе выпевавший согласные < …> Какое-то синтетическое искусство, раздвигающее рамки привычной словесности!” [Алексей Кручёных 162]

5 Ежи Фарино опирается на исследование: Mack D. Metaphoring as Speach Act: Some Happiness Conditions for Implicit Similes and Simple Metaphors // Poetics. 1975. № 2-3. Sv. 4.

6 Интересно, что такие же особенности отмечены в принципиально иной художественной системе – у Гомера. Вот как пишет об этом И. В. Шталь: “В мире, где всё однородно, где все предметы и лица, и явления даже, имеют одни и те же свойства, перенос [метафора] возможен лишь как наложение некоего признака на признак исконно или рудиментарно существующий, как интенсификация некоего признака, оживление, укрепление, усиление его” [Шталь И. В. Художественный мир гомеровского эпоса. М.: Наука, 1983. С. 230]. Ср. также замечание А. Ф. Лосева: “Гомер, а за ним и строгая классика, просто не различает искусства и жизни… Как жизнь есть творчество, так и искусство есть творчество” [Античная литература: Учебник для высшей школы / А. Ф. Лосев, Г. А. Сонкина, А. А. Тахо-Годи и др.; Под ред. А. А. Тахо-Годи. 3-е изд. М, 1981. С. 58]. Однако если в случае Гомера речь идёт об “эпическом синкретизме” (И. В. Шталь), где не существует “никакого различия между искусством и ремеслом, между эстетикой и производством” (А. Ф. Лосев), то в случае Маяковского следует говорить, очевидно, об “авангардистском синтетизме”.

7 Здесь можно предполагать влияние идей Н. Ф. Фёдорова, известного футуристам (см. [Русский футуризм 56, 446]).

8 О горе наш добрый каспар мёртв. / кто понесёт теперь пылающее знамя в косе. кто будет вертеть / кофемолку. кто заманит идиллическую косулю. / в море он сбивал с толку корабли словечком / параплюи [зонтик] а ветры он называл пчеловодом.

9 Ср. слова Е. Ковтуна о творчестве К. Малевича: “В созданном им жёстко детерминированном мире не может быть грехопадения [а значит, и страдания, смерти и т. д. – Н. С.], но нет и свободы воли, без чего нет личности, индивидуальности” [Ковтун 1996 111].

© Н. С. Сироткин, 2000.